2021

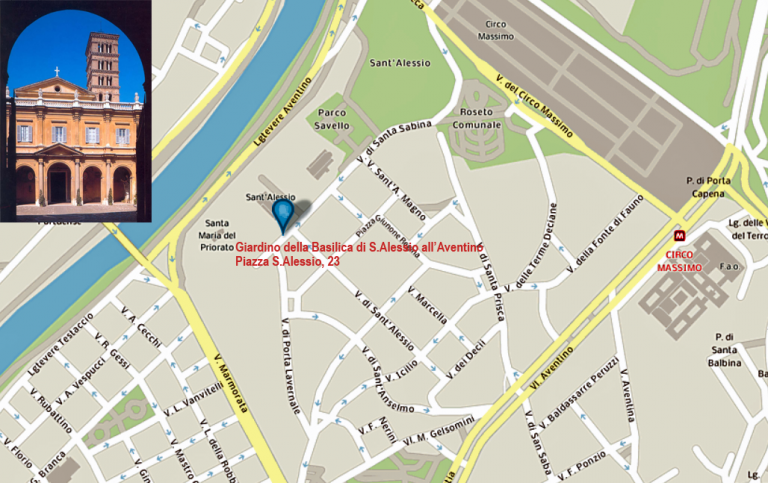

(Pirandelliana – Roma – Giardino della Basilica di S.Alessio all’Aventino, 8 luglio – 8 agosto)

PIRANDELLIANA 2021 (XXV Edizione)

dal 8 luglio al 8 agosto

COSÍ È (SE VI PARE)

(in scena il martedì, il giovedì e il sabato ovvero l’ 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 e 31 luglio – il 3, 5 e 7 agosto)

IL FIGLIO CAMBIATO – LA GIARA

(in scena il mercoledì, il venerdì e la domenica ovvero il 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 e 30 luglio – il 4, 6 e 8 agosto)

Regia di Marcello Amici

Giardino della Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino – Piazza S. Alessio 23, Roma

Pirandelliana 2021 (XXV Edizione), nel Giardino di Sant’Alessio all’Aventino in Piazza S. Alessio 23 a Roma, è un progetto di teatro intenso e seducente. Organizzato dalla Compagnia Teatrale La bottega delle maschere, diretta da Marcello Amici, Pirandelliana è stata sempre uno degli eventi di teatro più importanti dell’Estate Romana. Iniziata nel 1997 nel Teatro Romano di Ostia Antica, dal 1999 la manifestazione ha proseguito la sua storia nel Giardino della Basilica di Sant’Alessio all’Aventino, un posto antico e austero, silenzioso, suggestivo ed elegante. È stato sempre un progetto non abusato, non comune, non scontato, nuovo, originale e raro; un contenitore d’eccezione capace di superare gli echi di certe inattuali sperimentazioni teatrali.

Il più adatto per riaprire il teatro dopo tante brutte giornate.

Il botteghino apre alle ore 20

Prenotazione obbligatoria come previsto dalla normativa vigente

Ingresso € 18,00 (ridotto € 15,00)

E’ possibile acquistare i biglietti con BANCOMAT o CARTA DI CREDITO

Inizio spettacolo ore 21.15

Fine spettacolo ore 23.15 circa

Servizio distributori automatici – parcheggio facile

Informazioni e prenotazioni:

06-6620982

info@labottegadellemaschere.it

La scena: Marcello de Lu Vrau

Le luci: Paolo Fortini

I costumi: Anna Varlese, Lucilla Di Pasquale, Tiziana Narciso e Gianfranco Giannandrea

Direttore tecnico: Roberto Di Carlo

Direttore amministrativo: Marco Salietti

Assistente alla regia: Michele Calabretta

Trucco e parrucco: Anna Varlese

Video/foto: Enzo Maniccia, Roberto Di Carlo

Assistenza tecnica e accoglienza: Paola Amici, Livia Ciuco, Mauro Ciuco

Lo staff: Emirian Prela, Luciano La Torre, Sergio Miranovich, Leonardo Ciuco, Diletta Sparano

Comunicazione: Cecilia Brizzi

Regia di Marcello Amici

COSÍ È (SE VI PARE)

Parabola, l’unica che mi sia veramente cara, fu definita da Pirandello la vicenda drammatica tratta dalla sua novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, proprio per l’insegnamento morale che essa suggerisce: la storia dell’una (la signora Frola) che dice viva la propria figlia creduta morta dal genero e a lui ridata in moglie, ma come fosse un’altra donna, è altrettanto vera quanto la storia dell’altro (il signor Ponza) che afferma sia pazza la suocera, la quale ritiene viva la figlia, mentre è morta da quattro anni e quella che ha con sé è la sua seconda moglie.

La stanza della tortura, stavolta, è un salotto provinciale col suo brulicare di conformisti impiegati di prefettura e di signore irragionevoli e benpensanti. Tutti si muovono come marionette e si dilaniano in una innaturale ricerca della verità. Si fanno indagini, ma non esiste né il certificato di morte della figlia della signora Frola, né tantomeno quello di un secondo matrimonio del Ponza. La situazione potrebbe essere chiarita solo dalla diretta interessata: la signora Ponza. Chiamata, la donna rende la situazione ancora più complicata, dichiarando di essere sia la moglie del Ponza, sia la figlia della signora Frola.

– Ah, no, per sé, lei, signora: sarà l’una o l’altra!

– Nossignori. Per me, io sono colei che mi si crede.

Commedia limite in ogni senso, delle opere di Pirandello è la più meccanica e crudele, perché la più nitida e coerente, la meno persuasiva e la più sincera. Non è gran filosofia affermare che siamo come gli altri ci vedono, ma non per questo si può stare quieti a pensare che c’è sempre uno che si affanna a persuadere gli altri che noi siamo come ci vede lui. È un capolavoro non per il dettato filosofico, ma perché anticipa, meglio, forse, di Sei personaggi, il nuovo teatro.

La regia, perciò, si è collocata tra i personaggi e il dramma che urge in loro, ne ha esposto il delirante narcisismo logico, ha scomposto volumi e colori, ha risolto il giuoco tra le maglie di un cubismo e la suggestione delle gelide geometrie di un teorema, ha giustificato la lucidità implacabile dei contenuti con una scenografia torturante. Stilizzati, espressione di certi anni, i costumi.

In tutta la messinscena l’umorismo è stato assunto come strumento critico ed elemento aggregante, un grottesco, attraverso il quale i misteri dell’anima e lo struggente teorema del testo si ricollegano per vie sotterranee al siciliano Gorgia da Leontini, e preannunciano le inquietanti suggestioni del dottor Freud.

IL FIGLIO CAMBIATO

È un antichissimo mito: figlio di re e figlio della miseria scambiati in culla. La storia inizia con un assolo di teatro nel teatro. La Madre, come Ilse nei Giganti della montagna, attacca rivolgendosi a un pubblico di “gente istruita”: se volete ascoltare questa favola nuova, credete a questa mia veste di povera donna; ma credete di più a questo mio pianto di madre, per una sciagura, per una sciagura!

La regia sa che tutta la storia è stata generata dalla terra in cui è nato l’Autore, come una madre partorisce un figlio, e per questo pone in luce ogni immagine trasmessa per mettere lo spettatore nel clima della favola. Non ci sono maschere, né travestimenti intellettualistici, perché il teatro deve ricevere e rappresentare una favola come un prodigio che si appaghi di sé senza più chiedere niente a nessuno, dice Cotrone nei Giganti della montagna.

È servita solo una la maschera, quella suggerita dall’Autore per Vanna Scoma che si esprime con parole semplici e antiche: quanta più cura tu qua avrai di quest’altro, e tanto meglio tuo figlio starà di là; è servita, anche, per dare al racconto il tocco mistico del mito. La sottrazione continua di certi valori, della nostra identità, delle nostre radici, è una crepa che minaccia seriamente tutto l’infinito che è negli uomini. Il teatro della Favola può ricollegare lo spettatore alle verità della sua fantasia.

È il mito della maternità, scritto in un luminoso stile fiabesco in onore della più pura e libera fantasia – tema cui Pirandello ricorre spesso nelle sue commedie – che avvolge la favola in un alone di pietà. In questo periodo nascono i movimenti culturali Esistenzialismo e Surrealismo. Pirandello raccoglie queste tendenze dando voce a una sensibilità per il favoloso e per il lontano che alimentano con continuità alcuni temi delle sue opere. La regia è d’accordo e ha assecondato l’Autore e tutto l’infinito che è nel suo teatro.

LA GIARA

La commedia è un raro esempio di aggregazione di elementi naturalisti utilizzati a sostegno della dialettica umoristica sulla roba di una Sicilia verghiana. Si confrontano due ceti sociali: don Lolò Zirafa è un uomo ricco e ossessionato dalla brama del possesso che vive nella perenne e logorante diffidenza del prossimo; Zi’ Dima Licasi è un conzalemmi, un personaggio al limite del grottesco, immerso nella sua solitudine. Come tutti gli istrioni pirandelliani ambisce ad una patente, quella d’inventore di un mastice miracoloso per acconciare le terraglie. Viene descritto come un vecchio sbilenco…come un ceppo antico d’olivo saraceno. Nella loro solitudine, Zi’ Dima e Don Lolò si incontrano davanti ad una giara spaccata.

La giara è un recipiente di potere, è l’involucro della nascita, l’utero e insieme la tomba, funge da totem, è un oggetto simbolo con il quale tutto quel mondo si confronta. La regia si è accorta che l’atto unico è percorso da nuclei di animistiche visioni evocate dalla novella omonima e nella notte, quando con la luna tutto incomincia a farsi di sogno sulla terra, rinnova tutto il racconto che diventa un esperimento spiritico popolato di magiche fantasie. Zi’ Dima si trasforma in un folletto gobbo dai molteplici aspetti, uomo-albero e uomo-giara. È un dio della fertilità che scatena sull’aia una celebrazione dionisiaca della raccolta con i contadini che ballano attorno alla giara come tanti spiriti della notte. Si leva un canto alla luna, come quello di Ciaula che per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte piena del suo stupore. Zi’ Dima povero, sfruttato e deriso prevale sul padrone ricco e avaro. La giara sta lì come una metafora della trappola esistenziale da cui è possibile evadere solo con un guizzo beffardo.